来源:市园林建设 发布时间:2020-08-26 10:03

近年来,呼和浩特将将园林绿化建设融入城市建设大局之中,秉持“人民至上”理念,紧紧围绕打造“美丽草原都市”目标,探索走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,按照建设创新首府、生态首府、品质首府、幸福首府和文化首府的要求,将生态要素引入城市,让城市融入自然,使绿色成为首府呼和浩特的“最美底色”。

呼和浩特市大黑河沿岸景观。(摄影:刘晓一)

经过多年的发展,呼和浩特市以建管并重的工作方式,基本形成了“三环两带”的绿化框架,城区“外围”构筑起以大青山前坡和大黑河生态水系为重点的南北生态屏障,城区“内核”着力打造以单位庭院社区绿化为点、道路绿道绿廊为线、河道绿化为环、公园游园绿化为面的“点、线、环、面”相结合的绿化网络,逐步形成了“生态区、绿道、公园、小游园、微绿地”五级绿化体系,实现了城市绿化面积和质量的逐年提升。到目前为止,呼和浩特市建成区绿地面积9682.5公顷,建成区绿化覆盖面积10481.2公顷,公园绿地面积3999.6公顷,绿地率37.24%、绿化覆盖率40.31%,人均公园绿地面积达到16.91平方米,呼和浩特市共有公(游)园83处、广场绿地25处、街旁绿地177处,基本形成了布局完善的城市绿地生态系统,也使人民群众享受到更加普惠的生态文明建设成果。

生态优先,用先进理念打造美丽草原都市

2020年,呼和浩特市园林建设服务中心通过不断学习借鉴先进城市的经验和做法,实现了建设理念的提升、建设思路的改变和建设水平的提高,为建设更高品质的首府奠定了坚实的理论基础,同时也为建设更加宜居的首府迈出了坚实的一步。

生态优先,适地适树、宜林则林、宜草则草。以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路为引领,牢固树立生态文明建设理念,按照因地制宜、宜树则树、宜花则花、宜草则草的原则,通过透景留白、营建花田花海等多重手段,营建疏林草地,着力打造层次丰富、地域特色鲜明的美丽草原都市。

俯瞰呼和浩特市敕勒川公园,盎然绿意令人心醉。(摄影:刘晓一)

尊重、顺应、保护自然,营造自然景观。依据尊重自然、顺应自然、保护自然的原则,根据当前发展现状,多做减法,不再种植不适宜在城区内生长的景观乔木;同时对园、街密植区域以及需要补充区域进行双向均衡调整,大量补充适宜本地生长的草类、花卉类等植物品种,让现有植被恢复层次感,形成舒朗通透、疏密有度的效果,构建物种协调、景观鲜明的城市绿地系统,打造以草原风貌为主的自然景观。

进行本土化节约型园林建设,突出地域风貌。通过推广应用乡土物种,加大本土化、自然化植物的运用,优化配置草、花等植物品种,打开透景线,打造以草为底色,草、木、花、灌、树合理配置的绿地系统。同时在机场路沿线播种适应性强的牧草品种,打造开敞舒朗的优质门户景观,突出体现地域风貌特色。

加大科研力度,实现科学建绿、兴绿。走研学助力、科学建绿、科技兴绿之路,科学筛选园艺景观配植物种,致力于呼和浩特市苗木配植分布地图的绘制以及呼和浩特市园林园艺配植导则编制工作。加大园林绿化建设科研力度,深入开展植物病虫害防治和耐寒、耐阴乡土野生植物的引种驯化研究,建设国家冷凉花卉资源圃及引种筛选繁育推广实验室,倡导栽植节水耐旱耐寒的乡土物种,构造健康可持续的城市绿地生态系统。

规划先行,构筑科学的城市空间布局

经过多年的发展,呼和浩特市逐步构筑起以山为屏、路为骨、水为肌、城市楔形绿地与城市公园为血肉的“多层次、多格局”的城市绿地生态系统框架。城市外围以大青山为天然屏障和绿色背景,城区内按照“一山一川一城、一园一特色、一街一风貌”的原则,整体串联全市景观道路,近5年内累计完成新建道路绿化建设60余条,完成全长65公里的二环快速路及8个互通立交桥和8个出城口景观建设,逐步构建起科学的城市道路绿化网络。同时,扎实推进大黑河、小黑河生态景观改造提升工作,打造沿河盛景,营建呼和浩特市水系生态景观。

北山公园街角。(摄影:刘晓一)

重视城市绿地的规划与设计,抓好建设统筹。在城市建设中坚持把规划与设计放在首位,牢牢把握住呼和浩特市绿化建设“一盘棋”的工作思路,发挥行业龙头引领作用,城市管理相关各部门通力协作,形成建设管理合力,全面统筹推进城市各项建设工作。同时将山水引入城市,将城市道路、公(游)园、环城水系、花海及城市重要节点的景观建设融为一体、相互呼应,注重乔、灌、草、花的合理配比,优化调整现有绿地物种,使景观建设和城市建设融为一体,各类园林园艺景观相互融合,最终形成一个有生命的城市绿地生态系统。市园林建设服务中心专业科室对城市绿地生态系统建设进行严格把关,指导市四区园林部门开展城市绿地系统建设工作,为全面建设科学有序的城市绿化体系奠定基础。

关注人民对美好生活的需求,抓好绿地建设。以生态亲民、生态惠民的建设思路,最大程度地考虑人民对于生态环境的需求,最大程度发挥城市景观建设的惠民性。在建设中立足以人为本的理念,跳出园林看园林,从人民视角出发,重点提高道路、临街面、机关单位以及重点街口的绿地系统建设,提高观赏质量,为人民提供更加合理、更加舒适、更加美丽的居住和游览环境。

打造精品化的园林园艺景观,平衡绿地布局。通过整体实施绿地精品化提升工程,平衡、优化优质绿地与缺绿少绿区域的衔接和过渡,实现城市绿地品质的整体提升。通过老旧小区的改造和精品特色街道的建设,着力补齐呼和浩特市老旧城区与核心区绿化少的短板,打通绿化建设服务于人民群众的“最后一公里”,使城市绿地系统更加充实、完整。

提升绿地系统科技感、智慧感,提高城市“颜值”。近年来,呼和浩特市环城水系建设本着“以人为本、科学布局、生态优先”的发展思路,结合现代科技,将光、影与城市绿地景观建设融为一体,例如气势磅礴的东河广场,利用现代科技打造的“三位一体”大型水幕音乐喷泉为城市绿地增添了光彩,也为市民提供了一个休闲、游览的好去处。随着科技的融入,呼和浩特还将在构建现代化园林绿地景观、打造与城市相融和谐的绿地生态系统上持续发力,实现城市绿地景观“由绿变美、由美变雅”。

以人为本,让市民充分享受绿色空间

呼和浩特市坚持以人为本,增强绿地系统的亲民性和普惠性,让市民共享绿色生态福利。

拓展公园绿地布局,有效增加绿地面积。全面优化调整现有景观布置,打开绿廊通道,实现透绿透景,在实现城市生态功能、景观功能的基础上,让市民真正走入绿地,看到绿、走进园、触到荫、闻到香,弱化城市硬质界限,使民众能够真正享受绿色空间。对草原丝绸之路文化公园、锡林公园、满都海公园等现有公园进行改造提升,使公园焕发新生机,有效提升市民的游园体验,进一步提升城市景观“颜值”。同时根据市民的需求,以惠民、便民为主题,利用城市的边角地、废弃地,通过摆放景石、营造花境等方式,在小微空间建设独具特色的小微绿地、口袋公园,为市民提供家门口的亲绿空间,实现绿地景观生态功能与惠民功能的统一,确保土地资源的有效、高效利用。

呼和浩特市东二环路街头景观。(摄影:刘晓一)

打开隔离,让市民真正走进绿地。在成吉思汗公园北区建设了3000平方米的生态草坪停车场,在草原丝绸之路文化公园建成约1500平方米儿童嬉戏草地……呼和浩特将打开城市绿地系统,建设亲民、惠民的绿色空间作为城市绿地建设的重要目标,通过打造样板生态绿地,试点推行建设抗旱、节水、耐践踏的生态草坪,真正让市民实现与自然的亲近与接触,共享绿色生态福利。

营造疏林草地,让绿色映入眼帘。践行“美丽草原都市”的城市定位,突出展示草原都市风貌,调整植被结构,优化整体空间的林缘线,以草为底色,乔灌木组团,点缀大树,打造舒朗通透的疏林绿地景观,形成草原都市风貌。

提升园林园艺景观品质,提供美的享受。对街景道路及小街巷、公(游)园绿地、沿重要街道单位、社区庭院附属绿地园以及出入城口绿地园艺进行品质提升。对敕勒川大街全线、腾飞路、北垣街、丁香路全线等9条特色景观街,在原有基础上确定主题,营造特色街景,利用绿化美化措施,提升路域环境品质,打造“畅、安、舒、美”的道路景观绿廊,通过校正微调植被结构、优化调整绿化空间布局,“留白添彩”,加强节点设计,强调特色,提升城市线性廊道系统景观品质,突出地域人文风貌,为市民提供美的享受。

做活水文章,营造“水清、岸绿、景美”的城市水系生态系统

近年来,呼和浩特市园林建设服务中心认真践行“绿水青山就是金山银山”理念,结合党中央的决策部署和内蒙古自治区党委政府、呼和浩特市委政府对于生态环境保护的要求,不断加强城市水系的水体环境治理,重点推进黑臭水体治理,按照标本兼治、综合施策的具体原则,确保城市水生态环境的持续改善,在全面消除黑臭水体的基础上,努力营造“水清、岸绿、景美”的城市滨河水生态环境,形成完善可持续的城市“蓝脉”系统,以良好生态增加群众的幸福感,加快推进建设生态、品质、宜居首府。

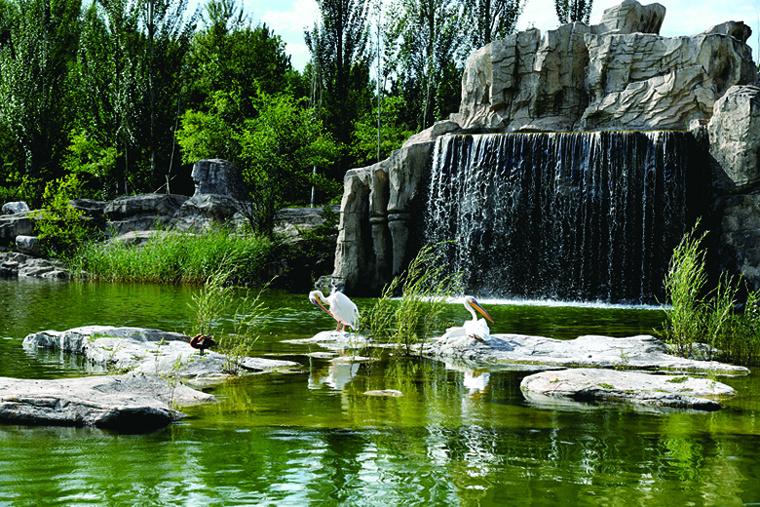

呼和浩特市大青山野生动物园景观。(摄影:刘晓一)

坚持问题导向,不断提升做好河道治理工作。引进专业清淤企业,做好河道清淤工作,对小黑河赛罕段、玉泉段、扎达盖河268500平方米水域进行清淤,着力恢复水系生态环境。

强化工作措施,通过智能化科学调度确保城区水清、岸绿。引进专业水体养护公司和物业化卫生保洁公司,采用生物防治和人工打捞相结合的方法,对水质较差、易形成黑臭的水域进行养护治理,有效抑制水体内蓝藻、绿藻、水绵等有害水生植物生长蔓延,大幅降低黑臭风险。同时对环城水系两侧绿地垃圾及河道内水面浮游垃圾进行及时清理,确保环城水系两侧绿地及水面干净整洁;在水体流动性较差水域安装水体增氧装置,不断增强水体含氧量和水体活性。

打造沿河景观,做好沿河带状公园规划建设。开展河道护坡、滨河道路建设和沿河绿化,在带状公园里植入休闲旅游业态,增加体育健身设施,将城区河道沿线区域变成广大群众锻炼、休闲的生态廊道。在符合栽植条件的水域内,运用废旧戗杆打造木质驳岸等方法,加大黄菖蒲、水葱、荷花、千屈菜等水生植物的栽植。同时,在较大较空水域计划打造4000平方米生态浮岛景观,努力营建适宜水、花、草、鱼、虫、鸟各种生物生存生长的良好生态,让河岸有花有草有荫,打造岸绿、景美的“幸福河”。

聚焦民生, 提升市民幸福感获得感

城市绿色空间的打造与维护,根本的出发点和落脚点,都是让人民共享生态建设成果,不断提升百姓的生活品质。针对呼和浩特市民关注的蒿草致敏、杨柳飞絮和病虫害等生态问题,呼和浩特市园林建设服务中心秉承“人民至上”理念,切实将民生痛点作为工作重点,不断加强治理力度,努力提升市民的居住幸福感和环境获得感。

加大蒿草治理力度,服务首府人民。近年来,呼和浩特市因蒿草致敏人数逐年增多,很多市民倍受过敏性鼻炎的困扰,市园林建设服务中心针对蒿草致敏这一课题,多次研究整治方案,责令全系统以党支部为龙头,全面强化治理力度。现已建立起常态化、规范化的治管并重的工作体制,由园林科研所针对较强致敏蒿属植物,制作了《呼和浩特地区较强致敏植物蒿属植物识别手册》,为每种较强致敏蒿属植物制作了识别二维码,在市核心区重点公园、公共绿地等线下重点区域和微信公众号等各类线上媒体同步发布,协同市四区园林部门共同推进科普工作,增强广大市民对较强致敏蒿属植物的科普认知。同时,根据《呼和浩特市高致敏蒿属植物治理实施方案》,联合呼和浩特市四区绿化部门和各养管单位对呼和浩特市范围内的绿地下垫面进行整理,采取人工全面干预的方式,抑制蒿草的生长;对城区内居民小区、道路、绿化草坪内的较强致敏蒿属植物进行拔除或开花前期割除,并根据蒿草反复生长的特性,科学调配工作人员和设备,进行反复清理。呼和浩特市各地各单位干部职工,广泛开展清除蒿草主题党日活动,发挥党员干部的模范带头作用,以实际行动践行“为人民服务”的宗旨,为打造更加宜居的首府贡献自己的力量。

呼和浩特市青城公园一角。(摄影:刘晓一)

综合治理杨柳飞絮,提升环境质量。市园林建设服务中心按照“长短结合,标本兼治,多措并举,综合治理”原则,在城镇绿地、公园绿化等各项园林绿化建设中选用杨柳树雄株或采用无毛新品种,并通过科学配置树种,营造多树种、多品种、乔灌草相结合的混交林模式,实现对杨柳飞絮的源头控制;并在不影响树木生长、树形、景观、功能的前提下,对杨柳树的雌株进行适量修剪,减少杨柳飞絮的产生。同时,对裸露土地进行绿化治理,科学应用乡土地被植物改造建设附属绿地和绿化隔离带,形成有效的立体缓冲区,增加对杨柳飞絮的吸附滞留能力。在杨柳树产絮及飞絮期间,利用雾炮车或高压水枪对树冠进行喷淋,迫使杨柳絮落地,降低飞絮影响。通过注射生长抑制剂来抑制植物花芽分化,减少杨柳树开花,以达到控制第二年杨柳飞絮的目的。

加大病虫害防治,保护城市生态。针对国槐刺吸类害虫专项治理的民生问题,市园林建设服务中心坚持防治并重的治理理念,召开专项工作协调会,对国槐刺吸类害虫治理问题进行了工作部署。同时,及时向各养管单位发布针对该害虫发生发展情况的预测预报,通过提前测报,为防治工作的开展提供理论依据。在具体工作中,市园林建设服务中心依据测报信息及前期调查,共出动药车170余车次,对新华大街、敕勒川大街、石羊桥路、青城公园、满都海公园、敕勒川公园等城市主干道、公游园内的国槐进行全面药物普防,并与各养管单位及呼和浩特市四区园林所积极配合、联防联动,扎实进行刺吸类害虫专项防治工作。对于病虫害较为典型和严重的区域,市园林建设服务中心组织技术人员亲临现场开展防治工作,为各养护单位和相关部门进行专业化防治示范与指导,并通过媒体积极向市民群众宣传相关防治知识,推动国槐刺吸类害虫的“群防群控”和“早防早治”。

注重内涵,推进首府城市文化景观品牌建设

城市文化品牌建设日益成为城市竞争的核心力量,呼和浩特市绿化建设也更加注重打造城市文化品牌,增加公(游)园文化内涵,实现公园文化品牌的创建与宣传,助力城市文化品牌的建设。

公园绿地景观中再现历史文化底蕴。近些年,呼和浩特市结合首府城市地域特征和历史文化内涵,相继建成动物园、阿尔泰游乐园、成吉思汗公园、植物园、春度廉政文化公园、草原丝绸之路文化公园等一大批公园、游园,力求打造特色鲜明的城市园林系统体系。例如,以体现蒙元文化为主要特点的成吉思汗公园,将蒙元游牧文化与景观建设相融合,让城市绿地空间成为展示民族特色文化、展现民族团结和谐风貌的重要场所;再如以地域文化特色为主的草原丝绸之路文化公园,通过古城新韵、茗茶清苑等景观节点,重点展示了民族融合、贸易繁荣的盛况,让市民在休闲游览中感受到城市的文化色彩;以弘扬廉洁从政和社会主义核心价值观、传播中华民族传统道德文化为目标建设而成的春度廉政文化公园,秉承“寓情于景、寓教于游、润物无声”的设计理念,使廉政文化教育从室内、书本延伸到社会公众场所,从面对党员领导干部延伸到社会大众,使廉政文化成为大众文化,有利于增强全社会反腐倡廉意识,形成扬正气、倡勤廉、促和谐的思想道德氛围和文化氛围。这些以文化内涵为基础的公园、游园,不仅增加了城市的绿地面积,更是为城市文化品牌的建立提供了重要保障。

呼和浩特市满都海公园一隅。(摄影:刘晓一)

废弃地的改造为文化品牌增光添彩。为补足核心区缺绿的短板,持续拓展绿地服务半径的覆盖范围,市园林建设服务中心创新发展思路,按照因地制宜、就地取材的原则,巧妙利用地势地形依山造景,将城市拆迁腾退地、边角地、受损弃置地转化为公园、绿地,打造了沙坑公园、南湖湿地公园等多个兼具个性与品位的城市生态片区,变废为宝的同时,推动城市绿化建设向更加多元、更加科学、更富人文气息的方向深入拓展,取得良好的生态效益和社会效益。以二环路沿线山体公园建设为例,通过3年的努力,将沿二环快速路分布的废弃渣土堆放场整合改造为7个主题各异的山体公园,总占地面积约118公顷,释放山体表面绿地规模达190公顷,治理渣土土方量总计约为800万立方米。废弃地的有效改造应用,不仅拓展了城市的绿地空间,更为城市的绿化发展提供了可持续的新型途径,传递城市绿化建设的新理念新思路,为呼和浩特树立起靓丽的城市文化品牌新名片。

“行程万里风正劲,重任千钧惟担当。”呼和浩特将继续把“生态优先、绿色发展”作为全市发展的系统性战略来布局,全面构建起生态文明制度体系,将保护生态环境作为首要政治担当,以“咬紧牙关、爬坡过坎”的坚强意志和“不动摇、不松劲、不开口子”的坚定行动,全面提升生态系统质量,满足人民群众日益增长的美好生态环境需要,推进全市生态文明建设迈向更高的发展层次,卓有成效地擦亮首府城市形象中绿色这个生命色和城市底色,牢牢构筑起北疆的绿色长城。